花みどりミニ検定第172回 (2024/03/01~2024/03/31)

前回の解答と解説

第1問

問題

モチノキ科の小高木で、細かい葉を密生させます。萌芽力が強く刈り込みがしやすいため、生け垣や和風庭園などで利用され、造形的な刈り込みもできます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ツゲ

- 2イヌツゲ

- 3ヒイラギ

- 4キャラボク

正解2イヌツゲ

解説

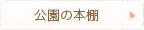

イヌツゲの葉はツゲの葉と似ていて、長さ1.5〜3.0cmの楕円形か長楕円形で縁に浅い鋸歯があります。

造園的にはこの種を「ツゲ」と称して使うことも多く、混同されやすいのですが、イヌツゲはモチノキ科、ツゲはツゲ科の植物です。イヌツゲは雌雄異株で葉は互生ですが、ツゲは雌雄同株で葉は対生です。刈り込みは3〜10月にかけておこなえますが、強い刈り込みを一度におこなうと枝枯れを起こす危険性がありますので、少しずつ刈り込むのがよいでしょう。

常緑樹を整形的に刈り込んだものは、「トピアリー」と呼ばれ、イヌツゲもよく使われています。選択肢の他の植物も全てトピアリーに使われる植物ですが、 イチイとキャラボクはイチイ科、ヒイラギはモクセイ科です。

造園的にはこの種を「ツゲ」と称して使うことも多く、混同されやすいのですが、イヌツゲはモチノキ科、ツゲはツゲ科の植物です。イヌツゲは雌雄異株で葉は互生ですが、ツゲは雌雄同株で葉は対生です。刈り込みは3〜10月にかけておこなえますが、強い刈り込みを一度におこなうと枝枯れを起こす危険性がありますので、少しずつ刈り込むのがよいでしょう。

常緑樹を整形的に刈り込んだものは、「トピアリー」と呼ばれ、イヌツゲもよく使われています。選択肢の他の植物も全てトピアリーに使われる植物ですが、 イチイとキャラボクはイチイ科、ヒイラギはモクセイ科です。

第2問

問題

一般的に落葉性樹木は多数の鱗片がある殻斗、常緑性樹木は層状の横縞がある殻斗のドングリがつきます。しかし、常緑性でも落葉性と同じ模様の殻斗をもつドングリをつける樹木がありますが、それはどれでしょうか?

- 1アカガシ

- 2アラカシ

- 3イチイガシ

- 4ウバメガシ

正解4ウバメガシ

解説

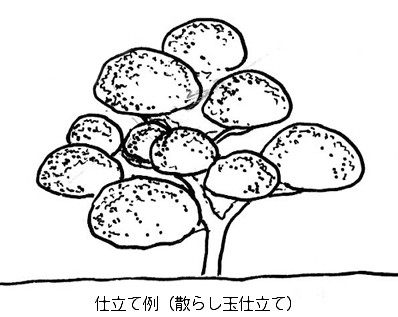

ブナ科には、ブナ属、コナラ属、クリ属、シイ属、オニガシ属(旧マテバシイ属)などがあります。果実(堅果)の一部または全体は殻斗と呼ばれる総苞が包んでいます。主に果実の一部が殻斗に包まれているコナラ属とオニガシ属(旧マテバシイ属)の果実をドングリと呼んでいますが、時にはシイ属の果実もドングリと呼ぶことがあります。

ドングリの尻に付いている殻斗は、同じコナラ属でも落葉性のものは細かい鱗片が密生する殻斗となり、常緑性のものは層状の横縞のある殻斗となり、形態が異なります。しかし、ウバメガシやオニガシ属(旧マテバシイ属)のマテバシイなど、常緑ですが鱗片状の殻斗になるものもあります。また、層状の殻斗をもつコナラ属の常緑樹をアカガシ属とする見解もあります。

ドングリの尻に付いている殻斗は、同じコナラ属でも落葉性のものは細かい鱗片が密生する殻斗となり、常緑性のものは層状の横縞のある殻斗となり、形態が異なります。しかし、ウバメガシやオニガシ属(旧マテバシイ属)のマテバシイなど、常緑ですが鱗片状の殻斗になるものもあります。また、層状の殻斗をもつコナラ属の常緑樹をアカガシ属とする見解もあります。

第3問

問題

カタクリは雑木林にしばしば群生します。

カタクリ」について記述したもので誤っているものはどれでしょうか?

カタクリ」について記述したもので誤っているものはどれでしょうか?

- 1ユリ科の多年草

- 2地下茎からは“片栗粉”の原料が取れる

- 3タネには翼があり、風によって運ばれる

- 4株が若いうちは葉を一枚だけつける

正解3タネには翼があり、風によって運ばれる

解説

カタクリはユリ科の多年草です。昔から人々に親しまれ、『万葉集』の「カタカゴ」もカタクリといわれています。花は春、まだ木々が芽吹く前に、林の下で一斉に咲きそろいます。花の中心に向かう濃い色のすじは、虫に蜜のありかを指し示す「蜜標」で、マルハナバチやギフチョウが訪れます。

カタクリは、地上に姿を現す時期が春だけの、いわゆる「春植物」です。初夏にタネを残して地上部は枯れ、地下茎(鱗茎)が翌春まで休眠します。地下茎に蓄えられたでんぷんが本来の「片栗粉」ですが、今の市販品はジャガイモを原料にしています。タネには「エライオソーム」と呼ぶ白い突起状の付属物があります。エライオソームにはアリをおびき寄せる脂肪酸が含まれており、アリはタネをくわえて巣の近くまで運びます。こうしてタネは新しい場所にうまく運ばれて、芽を出します。幼い芽は、細長い葉を一枚だけ出します。株が育つにつれて葉は毎年少しずつ大きくなりますが、それでも数年は一枚のままです。葉が2枚出るのは、花をつける年になってからです。

カタクリは、地上に姿を現す時期が春だけの、いわゆる「春植物」です。初夏にタネを残して地上部は枯れ、地下茎(鱗茎)が翌春まで休眠します。地下茎に蓄えられたでんぷんが本来の「片栗粉」ですが、今の市販品はジャガイモを原料にしています。タネには「エライオソーム」と呼ぶ白い突起状の付属物があります。エライオソームにはアリをおびき寄せる脂肪酸が含まれており、アリはタネをくわえて巣の近くまで運びます。こうしてタネは新しい場所にうまく運ばれて、芽を出します。幼い芽は、細長い葉を一枚だけ出します。株が育つにつれて葉は毎年少しずつ大きくなりますが、それでも数年は一枚のままです。葉が2枚出るのは、花をつける年になってからです。

第4問

問題

ダリアは、その植え付けの時期をとり、【 】球根類と呼ばれています。

【 】に入る言葉は何でしょうか?

【 】に入る言葉は何でしょうか?

- 1春植え

- 2夏植え

- 3秋植え

- 4冬植え

正解1春植え

解説

園芸的には、春に植えつける球根植物を「春植え球根類」、秋に植える球根植物を「秋植え球根類」として分け、また一部の種苗会社からはリコリスなどの「夏植え球根」というものも販売されています。「冬植え」と分類される球根はありません。

ダリアはメキシコ、グアテマラの熱帯高地原産のキク科球根(塊根)植物です。耐寒性が弱いため、冬の間、厳しい寒さにあうと球根が枯死します。一般的にダリアの栽培は、春に塊根を植えつけ、夏から秋に花を楽しみ、晩秋に塊根を掘り上げて、防寒、貯蔵して、越冬させます。そのため、春植え球根類と呼ばれています。ただし、暖地では塊根を掘り上げず、土寄せ程度でよく、テイオウダリア(コダチダリア)などは、植え放しで越冬させることができます。

ダリアはメキシコ、グアテマラの熱帯高地原産のキク科球根(塊根)植物です。耐寒性が弱いため、冬の間、厳しい寒さにあうと球根が枯死します。一般的にダリアの栽培は、春に塊根を植えつけ、夏から秋に花を楽しみ、晩秋に塊根を掘り上げて、防寒、貯蔵して、越冬させます。そのため、春植え球根類と呼ばれています。ただし、暖地では塊根を掘り上げず、土寄せ程度でよく、テイオウダリア(コダチダリア)などは、植え放しで越冬させることができます。

第5問

問題

俳句には「季語」という、句の季節を示すために詠み込まれる言葉があり、多くの植物が季語になっています。

「スイセン(ニホンズイセン)」はどの季節の季語でしょうか?

「スイセン(ニホンズイセン)」はどの季節の季語でしょうか?

- 1春

- 2夏

- 3秋

- 4冬

正解4冬

解説

ニホンズイセンは雪中花の別名を持つように、寒さに負けず雪の中でも芳香を放ちながら花を咲かせる、冬の季語としてふさわしい植物です。

水仙や白き障子のとも映り(芭蕉)

水仙の香やこぼれて雪の上(千代女)

家ありてそして水仙畑かな(一茶)

スイセンといえば、自分の姿に見とれて花と化したナルキッソスの話が有名ですが、中国では別名の女史花について、こんな話もあります。

「昔、長離橋というところに姚姥と呼ばれる文才に優れた女性がいた。ある11月の大寒の夜半、星が地に落ちて一叢の水仙となり、その香りがかんばしく、摘んで食べた夢を見た。そこで目が覚め、それからしばらくして一女を生んだ。その娘も文才に富み、母の夢にちなんで観星女史と呼ばれた。以来、その娘の名にちなんで水仙を女史花と呼ぶようになったという。」

この話ではスイセンを食べていますが、実際は有毒植物です。

水仙や白き障子のとも映り(芭蕉)

水仙の香やこぼれて雪の上(千代女)

家ありてそして水仙畑かな(一茶)

スイセンといえば、自分の姿に見とれて花と化したナルキッソスの話が有名ですが、中国では別名の女史花について、こんな話もあります。

「昔、長離橋というところに姚姥と呼ばれる文才に優れた女性がいた。ある11月の大寒の夜半、星が地に落ちて一叢の水仙となり、その香りがかんばしく、摘んで食べた夢を見た。そこで目が覚め、それからしばらくして一女を生んだ。その娘も文才に富み、母の夢にちなんで観星女史と呼ばれた。以来、その娘の名にちなんで水仙を女史花と呼ぶようになったという。」

この話ではスイセンを食べていますが、実際は有毒植物です。

第6問

問題

この植物は、わが国の海岸に見られる多肉植物で、5〜7月に黄色の花を咲かせます。乾燥や潮風に耐える性質があり、近年は屋上緑化用植物としても導入されています。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ハマボッス

- 2ハマヒルガオ

- 3タイトゴメ

- 4イソギク

正解3タイトゴメ

解説

タイトゴメは、ベンケイソウ科の多肉植物で、関東地方以西の本州・四国・九州・奄美大島、朝鮮半島に分布する多年草です。海岸の岩上やすき間などに根を下ろし、乾燥や潮風にもよく耐えて生育します。

葉は厚みがあり、多肉質で米粒状です。また、葉は密に重なり合ってついています。やや赤みを帯びた群落の姿が、「大唐米」と呼ばれた赤い米の粒に似ていることからこのような和名がついたといわれています。葉の色は、日当たりの良い場所や冬季には赤く染まりますが、通常は緑色です。花は高さ5〜10cm程度の茎の上部に密生してつきます。背が低くカーペット状に生育することや耐乾性を有することから、近年、屋上緑化用の植物として活用されています。

葉は厚みがあり、多肉質で米粒状です。また、葉は密に重なり合ってついています。やや赤みを帯びた群落の姿が、「大唐米」と呼ばれた赤い米の粒に似ていることからこのような和名がついたといわれています。葉の色は、日当たりの良い場所や冬季には赤く染まりますが、通常は緑色です。花は高さ5〜10cm程度の茎の上部に密生してつきます。背が低くカーペット状に生育することや耐乾性を有することから、近年、屋上緑化用の植物として活用されています。

第7問

問題

2月の節分に、鬼を追い払う魔除けとして、ヒイラギやトベラに鰯の頭を挿したものを飾ります。これらの植物の特徴を鬼が恐れたり、嫌うとされているからですが、トベラがもつ、特徴とはなんでしょうか?

- 1新芽が尖って剣のようになる

- 2花にさわるとかぶれる

- 3花で虫を捕らえる

- 4葉を揉んだり、枝を折ると臭気がある

正解4葉を揉んだり、枝を折ると臭気がある

解説

トベラはトベラ科の常緑低木で、葉は厚く光沢があり、植栽樹として利用されています。花は初夏に白色の芳香ある5弁花を開きます。果実は熟すと割れ、紅い粘りけのある仮種皮に包まれた種子を出し、結構美しいものです。

葉や枝には悪臭があるため、節分、除夜にこの木の葉を門扉や戸に挟んで飾りますが、この臭気を鬼が嫌うとされています。ヒイラギは葉の周辺に鋭い鋸歯があり、鬼の目を突くために鬼が嫌うといわれます。また、それだけではなく、両種とも生葉を火にくべるとパチパチ音を立てて、はげしく燃える共通点があり、この破裂する爆竹のような大きな音を鬼が嫌うからだともいわれています。

葉や枝には悪臭があるため、節分、除夜にこの木の葉を門扉や戸に挟んで飾りますが、この臭気を鬼が嫌うとされています。ヒイラギは葉の周辺に鋭い鋸歯があり、鬼の目を突くために鬼が嫌うといわれます。また、それだけではなく、両種とも生葉を火にくべるとパチパチ音を立てて、はげしく燃える共通点があり、この破裂する爆竹のような大きな音を鬼が嫌うからだともいわれています。

第8問

問題

古典落語の名作「唐茄子屋政談」には、重要な小道具として『唐茄子』という野菜が登場します。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1トマト

- 2キュウリ

- 3スイカ

- 4カボチャ

正解4カボチャ

解説

古典落語の名作『唐茄子屋政談』は、講談『大岡政談』に取材した純粋の江戸人情噺で、江戸庶民の人情味あふれる日常生活があざやかに描かれています。

登場人物も世間知らずの若旦那に粋人の伯父、情深い伯母、因業家主など多士済々。伯父が主人公の若旦那にきつくあたりながらも、胸中では深い愛情で商売を勧め、江戸っ子の義侠心で唐茄子が次々と売れていくくだりなどを見せ場に、最後はめでたく若旦那の勘当が許されるという筋書きです。

この落語の中で重要な小道具となる唐茄子は、ウリ科のツル性一年生野菜です。アメリカ大陸原産でビタミンAが豊富な栄養価の高い野菜です。

登場人物も世間知らずの若旦那に粋人の伯父、情深い伯母、因業家主など多士済々。伯父が主人公の若旦那にきつくあたりながらも、胸中では深い愛情で商売を勧め、江戸っ子の義侠心で唐茄子が次々と売れていくくだりなどを見せ場に、最後はめでたく若旦那の勘当が許されるという筋書きです。

この落語の中で重要な小道具となる唐茄子は、ウリ科のツル性一年生野菜です。アメリカ大陸原産でビタミンAが豊富な栄養価の高い野菜です。

第9問

問題

一重のピンクの花の後に実をたくさんつけ、実は熟してから生で食べる以外に、ジャムやタルト、パイでもよく使います。また、根はオレンジ色の染料としても使われます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ラズベリー

- 2ブラックベリー

- 3マルベリー

- 4ブルーベリー

正解2ブラックベリー

解説

ブラックベリーは、バラ科Rubus属のキイチゴの仲間で、和名はセイヨウヤブイチゴです。

イギリスでは湖水地方やスコットランドなどの北部で生垣や森などに自生しており、湖水地方で生まれた童話『ピーターラビットのおはなし』(ビアトリクス・ポター作・絵)の中には「くろいちご」として3匹のウサギがこの実を食べる場面があります。

一般にはブランブル(bramble)の名で親しまれていますが「とげがある」という意味の語(bramble,brymbyl)のなまりで、この木がとげのある落葉潅木であることからつけられたものです。愛らしいピンクの花の後につく実は、緑色から熟して黒い実になり、そのままでも食べられますが、砂糖を加えてジャムやパイなど、火を通してもおいしくなります。葉はやけどや腫れ物の薬としても古くから知られています。

イギリスでは湖水地方やスコットランドなどの北部で生垣や森などに自生しており、湖水地方で生まれた童話『ピーターラビットのおはなし』(ビアトリクス・ポター作・絵)の中には「くろいちご」として3匹のウサギがこの実を食べる場面があります。

一般にはブランブル(bramble)の名で親しまれていますが「とげがある」という意味の語(bramble,brymbyl)のなまりで、この木がとげのある落葉潅木であることからつけられたものです。愛らしいピンクの花の後につく実は、緑色から熟して黒い実になり、そのままでも食べられますが、砂糖を加えてジャムやパイなど、火を通してもおいしくなります。葉はやけどや腫れ物の薬としても古くから知られています。

第10問

問題

シナノキの仲間で、シューベルトの歌曲では市門の前の泉のほとりに立つこの樹の下で、若者が抱いた夢と失意が歌われています。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1マロニエ

- 2ボダイジュ

- 3ハルニレ

- 4スズカケノキ

正解2ボダイジュ

解説

ヨーロッパに自生するアオイ科(旧シナノキ科)シナノキ属の高木数種とその雑種は一般に「ボダイジュ」と呼ばれています。ヨーロッパでは、しばしば町の広場や公園などで大木になっているのが見られ、ベルリンのウンター・デン・リンデンの並木はみごとで有名です。古くから敬意をはらわれていた樹で、ヨーロッパ各地には伝説や民話が多く残っています。特に北欧などでは妖精やこびと、竜が住む樹ともいわれました。公園や街路に使われているのは雑種性のセイヨウシナノキが多いのですが、ナツボダイジュ、フユボダイジュなども広く植えられています。

1827年にシューベルトの作曲した歌曲集『冬の旅』の原詩はヴィルヘルム・ミュラーが『旅する角笛吹きの遺稿詩集』に収めたもので、若者の苦悩を歌っています。

1827年にシューベルトの作曲した歌曲集『冬の旅』の原詩はヴィルヘルム・ミュラーが『旅する角笛吹きの遺稿詩集』に収めたもので、若者の苦悩を歌っています。

第11問

問題

大きなサヤと中の黒くて扁平な丸い種子がとても目立ちます。日本では南の地域にこの仲間が自生しますが、花材店などでは、輸入されたものが飾り付け用に売られていたりします。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ムクロジ

- 2トチノキ

- 3モダマ

- 4クヌギ

正解3モダマ

解説

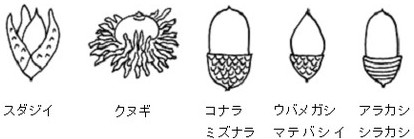

モダマはマメ科の大型木本性ツル植物です。

長く伸びたツルは木にからまり、頭上から長くて大きなサヤがぶら下がります。この仲間は主に熱帯の海岸や川岸に生え日本では屋久島よりも南の地域で自生しています。分布が広いため、これまで同じ種と考えられてきたもののなかには複数のちがった種がふくまれている可能性がありますが、詳しいことはまだ研究されていません。なかなか分類の難しい仲間です。長いサヤは熟すとそれぞれの部屋がバラバラになり、中に種子を含んだ状態で水に浮いて流され、分布を広げます。種子が海に浮かんで分布を広げることも多く、その様子から藻玉と名付けられました。千葉県・新潟県よりも南の海岸には、モダマの種子が漂着することが知られています。また、たくさんの種子をぶら下げて壁掛けにしたり、穴をあけてベルトのバックルにしたりと、いろいろな工芸品としても用いられます。

長く伸びたツルは木にからまり、頭上から長くて大きなサヤがぶら下がります。この仲間は主に熱帯の海岸や川岸に生え日本では屋久島よりも南の地域で自生しています。分布が広いため、これまで同じ種と考えられてきたもののなかには複数のちがった種がふくまれている可能性がありますが、詳しいことはまだ研究されていません。なかなか分類の難しい仲間です。長いサヤは熟すとそれぞれの部屋がバラバラになり、中に種子を含んだ状態で水に浮いて流され、分布を広げます。種子が海に浮かんで分布を広げることも多く、その様子から藻玉と名付けられました。千葉県・新潟県よりも南の海岸には、モダマの種子が漂着することが知られています。また、たくさんの種子をぶら下げて壁掛けにしたり、穴をあけてベルトのバックルにしたりと、いろいろな工芸品としても用いられます。

第12問

問題

次の植物の中に、外国から入ってきたものではなく、もとから日本にあった植物が混じっていますが、どれでしょうか?

- 1シロツメクサ

- 2セイヨウタンポポ

- 3ハルジオン

- 4フクジュソウ

正解4フクジュソウ

解説

フクジュソウは日本全土の山地のやや明るい林床で咲く在来種です。古くから秩父地方で自生し、実生による品種が多いことで知られます。

もともと日本になかった植物が外国から入ってきて野生化したものを、帰化植物といいます。入ってくる原因には、「作物、薬草、花観賞用として栽培するために移入する」、「運ばれてきた荷物に種が紛れ込んでいる」などがあります。

シロツメクサはクローバーともいわれ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア原産で、江戸末期にオランダからの荷物のパッキングとして入り、その後牧草として移入されました。セイヨウタンポポはヨーロッパ原産で、明治時代の初め、北海道に野菜として導入されました。ハルジオンは北アメリカ原産で、大正時代中ごろに園芸用として渡来しました。

もともと日本になかった植物が外国から入ってきて野生化したものを、帰化植物といいます。入ってくる原因には、「作物、薬草、花観賞用として栽培するために移入する」、「運ばれてきた荷物に種が紛れ込んでいる」などがあります。

シロツメクサはクローバーともいわれ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア原産で、江戸末期にオランダからの荷物のパッキングとして入り、その後牧草として移入されました。セイヨウタンポポはヨーロッパ原産で、明治時代の初め、北海道に野菜として導入されました。ハルジオンは北アメリカ原産で、大正時代中ごろに園芸用として渡来しました。

第13問

問題

この植物は、最近では園芸店で「猫よけのハーブ」として売られるのを見かけます。青みがかった緑色の葉、夏に咲く黄色い花が特徴で、全草に鼻をつまみたくなるような異様な香りがありますが、この植物は何でしょうか?

- 1ヘンルーダ

- 2マージョラム

- 3セージ

- 4タイム

正解1ヘンルーダ

解説

ヘンルーダは、英名をルーといい、南欧原産のミカン科の常緑多年草です。青みがかった葉、夏に咲く黄色の花といった優雅な外見とは想像もつかないような異臭が全草にあります。この臭いがネコまでも遠ざけるということのようです。属名の「ルタ」はラテン語で「苦い」という意味があります。あらゆる病から自由にする優れた薬効のある薬草とされ、眼病にも効果があり、ミルトンの「失楽園」でも登場します。殺菌力にもすぐれるため、16〜17世紀のヨーロッパでの疫病時代にはこの植物を床に撒き散らしたり、持ち歩くなどして疫病予防に大活躍しました。「4人の泥棒の酢」と呼ばれる有名な殺菌剤の主材料にもなっていますが、この酢は疫病が流行したマルセイユで4人の泥棒が作り出したといわれています。彼らはこの酢の優れた殺菌作用で、疫病に感染することもなく思うがままに疫病で荒れ果てた町で盗みを働いたということです。

第14問

問題

マツ科などの針葉は、種類によってつき方が異なりますが、カラマツの葉はどのようについているでしょうか?

- 12枚(本)が束になっている

- 23枚(本)が束になっている

- 35枚(本)が束になっている

- 420〜30枚(本)が束になっている

正解420〜30枚(本)が束になっている

解説

マツ科などの針葉は、種類によってつき方が異なります。

針葉が枝に1枚1枚並んでいるもの、2枚の葉が小さな枝(短枝)の先に束になってついている2本束生のほか、3本束生、5本束生、20〜30本束生のものなどがあります。また束になっているところを葉束といい、葉束に何枚(本)の針葉が見られるかは、次のとおりです。

1本1本ついている(束になっていない)

トドマツ、エゾマツ、トウヒ、イチイなど

2枚(本)が束になっている

アカマツ、クロマツ、ヨーロッパアカマツなど

5枚(本)が束になっている

ハイマツ、ゴヨウマツ、キタゴヨウなど

20〜30枚(本)が束になっている

カラマツ、グイマツなど

針葉が枝に1枚1枚並んでいるもの、2枚の葉が小さな枝(短枝)の先に束になってついている2本束生のほか、3本束生、5本束生、20〜30本束生のものなどがあります。また束になっているところを葉束といい、葉束に何枚(本)の針葉が見られるかは、次のとおりです。

1本1本ついている(束になっていない)

トドマツ、エゾマツ、トウヒ、イチイなど

2枚(本)が束になっている

アカマツ、クロマツ、ヨーロッパアカマツなど

5枚(本)が束になっている

ハイマツ、ゴヨウマツ、キタゴヨウなど

20〜30枚(本)が束になっている

カラマツ、グイマツなど

第15問

問題

これは、ある植物の葉で餅を包んでいるものです。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1アカメガシワ

- 2サルトリイバラ

- 3マルバニッケイ

- 4カシワ

正解2サルトリイバラ

解説

植物の葉は、食物との関係が深く食材や装飾、器の代りなどいろいろな利用がされています。なかでも食物を葉に盛りつけ、あるいは包むことは古くからおこなわれていました。利用される葉の形は、楕円形から円形の幅の広い葉です。その地方で手に入れやすい葉で香りの良いものが多く使われています。中国地方では、古くからサルトリイバラで餅を包んでいました。餡をくるんだ円形のしんこ餅を、この葉で上下から挟むように包みます。「かしわ」は、「炊葉」から由来したとされ、かしわ餅のように包んで蒸す調理に使う葉の総称です。特に多く用いられた葉がブナ科のカシワでした。

サルトリイバラの名前は、サイカチ、ジャケツイバラの別名としても使われることがありますが、サイカチやジャケツイバラの葉で、食物を包むことはしません。強い刺にサルが絡むことや捕らえるのに都合がよいと考えられたことがその由来です。

サルトリイバラの名前は、サイカチ、ジャケツイバラの別名としても使われることがありますが、サイカチやジャケツイバラの葉で、食物を包むことはしません。強い刺にサルが絡むことや捕らえるのに都合がよいと考えられたことがその由来です。

第16問

問題

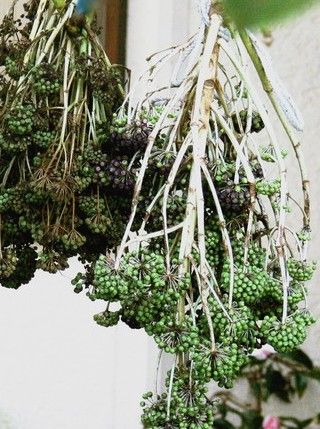

これは、ある植物の若い実を、便壺を使う古いタイプのトイレに発生するウジを殺すために、陰干しにして保存しているところです。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ヤツデ

- 2ニワトコ

- 3ハリギリ

- 4ドクウツギ

正解1ヤツデ

解説

トイレに発生するウジを退治するのに、かつてはいろいろな草木が用いられていたようです。ヤツデは果実を乾燥して保存し、ウジが発生したときに、そのままトイレに入れます。生でも使えるのですが、果実のつく冬にはウジが発生しないので、乾燥して保存するのです。他にも、アセビ、バイケイソウ、ハエドクソウのように殺虫剤として広く使われるものはもちろんですが、クララ、ハナヒリノキやマムシグサ類も各地で使われていたようです。なかにはナンテン、センダン、ヨモギなどを使っていた地方もあるそうです。

第17問

問題

めでたい植物とされ、正月のしめ飾りに使われたりしますが、中世以前には、別の使われ方もされていました。『枕草子』や『義経記』では、神仏への供物を載せる様子が記されている、この植物は何でしょうか?

- 1ユズリハ

- 2シキミ

- 3ヒサカキ

- 4コウヤマキ

正解1ユズリハ

解説

『枕草子』には次のように書かれています。

「ゆづり葉の、いみじうふさやかにつやめき、茎はいとあかくきらきらしく見えたるこそ、あやしけれどをかし。なべての月には見えぬものの、師走のつごもりのみ時めきて、亡き人の食ひ物に敷く物にやとあはれなるに、また、齢を延ぶる歯固めの具にももてつかひためるは。」

当時、大晦日には亡くなった人が帰ってくると考えられており、ユズリハはその供物を載せるために使われていました。また、『義経記』には、次のようにあります。

「(義経は)何時の程にか取り給ひけん、橘餅を廿ばかり檀紙に包みて、引合せより取り出させ給ひけり。武藏坊を召して、『これ一つづつ』と仰せければ、直垂の上に置きて、譲り葉を折りて敷き、『一つをば、一乗の仏に奉る。一つをば菩提の仏に奉る。一つをば道祖神に奉る。一つをば、山神護法に』とて置きたりけり。」

武蔵坊弁慶が、義経から与えられた橘餅をユズリハに載せて神仏に供えています。

ユズリハはユズリハ科の常緑高木です。ユズリハの名の由来は、俗説では若葉が伸びてから古い葉が落ちるので「譲葉」とされています。

「ゆづり葉の、いみじうふさやかにつやめき、茎はいとあかくきらきらしく見えたるこそ、あやしけれどをかし。なべての月には見えぬものの、師走のつごもりのみ時めきて、亡き人の食ひ物に敷く物にやとあはれなるに、また、齢を延ぶる歯固めの具にももてつかひためるは。」

当時、大晦日には亡くなった人が帰ってくると考えられており、ユズリハはその供物を載せるために使われていました。また、『義経記』には、次のようにあります。

「(義経は)何時の程にか取り給ひけん、橘餅を廿ばかり檀紙に包みて、引合せより取り出させ給ひけり。武藏坊を召して、『これ一つづつ』と仰せければ、直垂の上に置きて、譲り葉を折りて敷き、『一つをば、一乗の仏に奉る。一つをば菩提の仏に奉る。一つをば道祖神に奉る。一つをば、山神護法に』とて置きたりけり。」

武蔵坊弁慶が、義経から与えられた橘餅をユズリハに載せて神仏に供えています。

ユズリハはユズリハ科の常緑高木です。ユズリハの名の由来は、俗説では若葉が伸びてから古い葉が落ちるので「譲葉」とされています。

第18問

問題

チョウセンニンジンは、野菜として食べるセリ科のニンジンとは別の科です。他にも、名前にニンジンの文字が含まれている植物がありますが、チョウセンニンジンと同じ科の植物はどれでしょうか?

- 1ドクニンジン

- 2ノラニンジン

- 3トチバニンジン

- 4ツルニンジン

正解3トチバニンジン

解説

チョウセンニンジンはウコギ科の植物で、選択肢の中ではトチバニンジンがウコギ科になります。トチバニンジンの根茎は竹の節のようになっており、生薬名をチクセツニンジンといいます。チョウセンニンジン同様に薬として利用しますが、作用は、去痰、健胃でチョウセンニンジンの滋養強壮とはかなり効果が違います。

植物の和名は形状によって付けられる場合も多く、形が似ている植物には同じような名前が付けられることがあります。野菜として食べるセリ科のニンジンは、薬用人参に形が似ているため芹人参と呼ばれたのが始まりだそうです。他の選択肢、ドクニンジン、ノラニンジン、ツルニンジンはキキョウ科になります。キキョウも根がニンジンに似ていることから、かつては高価な薬用人参の偽物として出回ったこともあるようです。

植物の和名は形状によって付けられる場合も多く、形が似ている植物には同じような名前が付けられることがあります。野菜として食べるセリ科のニンジンは、薬用人参に形が似ているため芹人参と呼ばれたのが始まりだそうです。他の選択肢、ドクニンジン、ノラニンジン、ツルニンジンはキキョウ科になります。キキョウも根がニンジンに似ていることから、かつては高価な薬用人参の偽物として出回ったこともあるようです。

第19問

問題

果実や種子などが、動物の体や人の衣服にくっついて遠くへ運ばれることを、付着散布といいます。次の付着方法のうち、ヌスビトハギの果実のものはどれでしょうか?

- 1長い毛がヘヤピンのようにささり付着する

- 2鋭い逆さ向きの刺があり付着する

- 3粘液を出して付着する

- 4細かいカギ状の毛が密生して付着する

正解4細かいカギ状の毛が密生して付着する

解説

ヌスビトハギの仲間の実には、細かいカギ状の毛が密生していて、ちょうど面テープの要領で付着します(カギ状の毛はとても小さいので、肉眼ではほとんどみえません)。他の選択肢、イノコズチの実には長い毛がヘヤピンのように2本ありひっかかります。コセンダングサの実の先端にあるトゲを虫眼鏡で見ると、逆さ向きの小さな刺がたくさんついており、これが釣り針の返しと同じ働きをするので、衣服などに刺さるとなかなかとれません。メナモミやチヂミサザは、実の一部から粘液を分泌して、粘りつきます。

第20問

問題

プッチーニ作曲、オペラ「蝶々夫人」第二幕。チョウチョウさんがある植物の花びらをまきながら、夫を迎える準備をしている場面で、この植物をタイトルにして歌われる二重唱がありますが、この植物は何でしょうか?

- 1ツツジ

- 2ツバキ

- 3サクラ

- 4ナノハナ

正解3サクラ

解説

この二重唱は「さくらの枝をゆさぶって」です。

蝶々さんは、アメリカの軍艦が入港してくるのを見て、いそいそと夫ピンカートンを迎える準備をします。士族の娘であった蝶々さんは、明治維新で父は切腹し、仕方なく芸者になります。やがて、アメリカの海軍士官と結ばれますが、彼は現地妻のつもりでした。夫のためにキリスト教に改宗した蝶々さんは僧侶の叔父の怒りもかいます。夫の帰国から三年の月日が流れる中、可愛い男の子も生まれましたが、ピンカートンがアメリカで別の女性と結婚したことを知り、父の形見の短剣で自害します。サクラの花がハラハラ散る様は、蝶々さんのはかない人生を象徴しているようです。

蝶々さんは、アメリカの軍艦が入港してくるのを見て、いそいそと夫ピンカートンを迎える準備をします。士族の娘であった蝶々さんは、明治維新で父は切腹し、仕方なく芸者になります。やがて、アメリカの海軍士官と結ばれますが、彼は現地妻のつもりでした。夫のためにキリスト教に改宗した蝶々さんは僧侶の叔父の怒りもかいます。夫の帰国から三年の月日が流れる中、可愛い男の子も生まれましたが、ピンカートンがアメリカで別の女性と結婚したことを知り、父の形見の短剣で自害します。サクラの花がハラハラ散る様は、蝶々さんのはかない人生を象徴しているようです。